南越王博物院院藏文物赴故宫博物院展出

“历史之遇——中国与西亚古代文明交流”展于2024年1月12日在故宫博物院正式开幕。该展览以故宫博物院典藏为基础,汇集国内外10家考古文博单位藏品,通过中国与西亚之间跨越千年、互学互鉴的物证,讲述丝绸之路上的中国故事,展示中华文明包容、创新的文化特质。

该展览展品总数266件(组),文物时代自新石器时代延续到明清时期,与同期在午门东西雁翅楼举办的“璀璨波斯——伊朗文物精华展”和“埃尔奥拉——阿拉伯半岛的奇迹绿洲”展相呼应,展示了中国与西亚各时期文化交流的历史,凸显中华文明的包容性和创新性。该展览分为东西辉映和大路相连两大单元,共计有文明之光、天下之本、礼乐之邦、使者、玻璃、冶金、丝绸、家具、青花瓷九个主题。我院有3件(组)文物参展,其中鎏金铜框玻璃牌饰在玻璃主题部分作为重点文物展出,银盒和金花泡在冶金主题部分展出。

展览海报

第一单元:东西辉映

亚洲文明史是世界历史的重要篇章。亚洲大陆东西两端的中华文明与西亚文明,历数千载,厚积薄发。两大文明自古相遇、互通,为古代世界带来了东西辉映的文明之光。

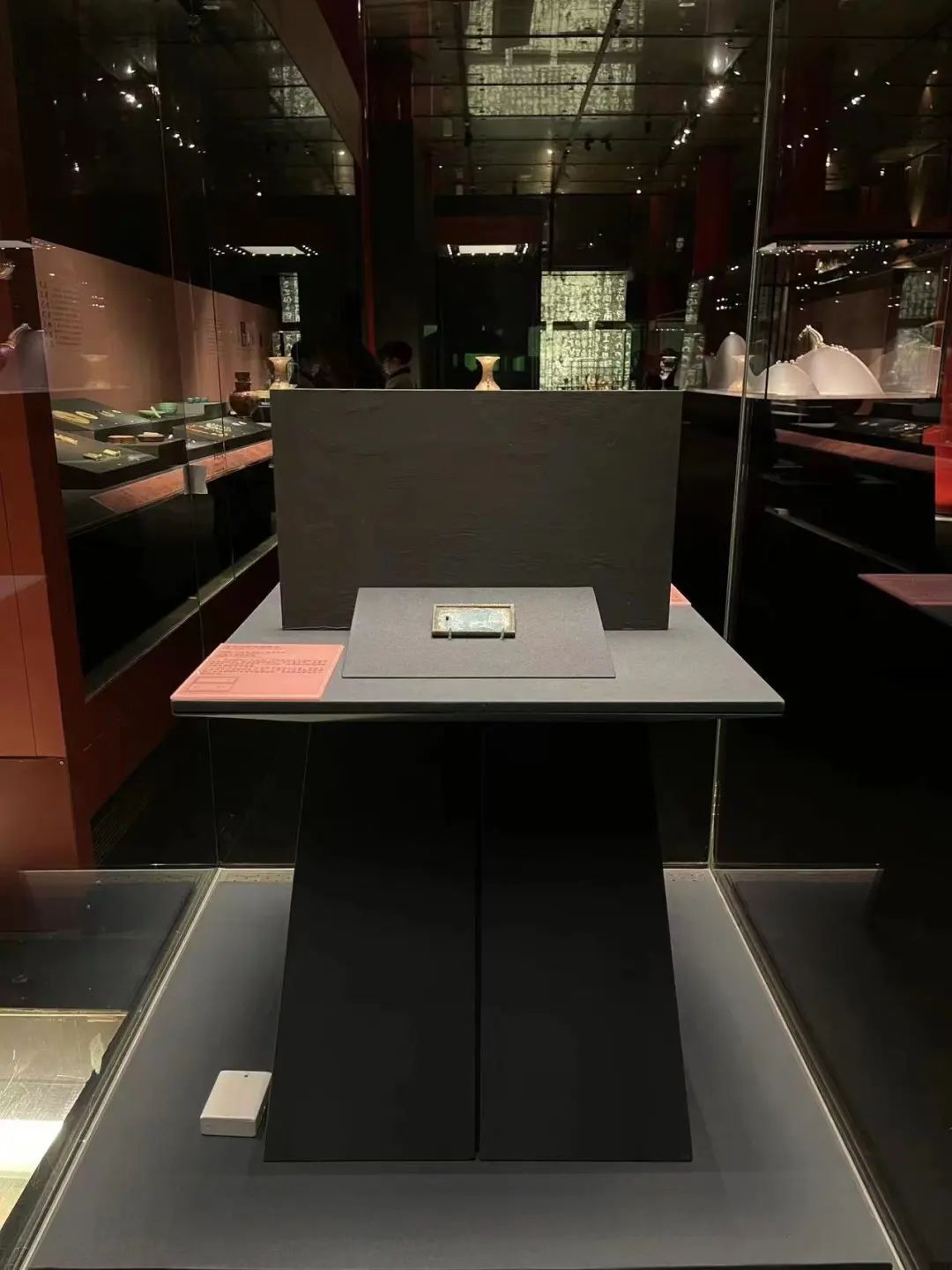

展厅现场

第二单元:大路相连

中国与西亚古代文明由大路相连,使者与物产往还,艺术与文化互鉴,思想与心灵相融,穿越山岭、横跨草原、远渡重洋。这条大路,就是我们今天熟知的“丝绸之路”。

丝绸之路上的使者,传递着文明之间相知的渴望与互信的期许。中国先民以开放包容的态度,借鉴来自西亚的工艺,以勤勉创新的意志,将丝绸、陶瓷回馈世界。丝绸之路精神由此凝结,历久弥新。

这块玻璃呈浅蓝色,长方形,平板状,故称蓝色平板玻璃。根据科学鉴定分析,蓝色平板玻璃为铅钡玻璃,属于中国制造的玻璃系统。鎏金铜框镶嵌平板玻璃牌饰目前仅见南越文王墓出土,在中国玻璃制造史上具有特殊意义。南越文王墓中出土的蓝色平板玻璃制作工艺,与起源自西亚北非的玻璃工艺一起丰富了丝路文明。

西汉 鎏金铜框玻璃牌饰南越王博物院藏

冶金技术的产生,极大推动了生产力发展,加速了人类文明进程。中国青铜器、铁器及金银器制造业的产生,有着本土发源的基础,同时也受到源自西亚的影响。随着中国本土冶金业的发展,青铜礼器、兵器和金银器上呈现出的浓郁西亚艺术元素,留下了中国与西亚文化交流的印记。

展厅现场

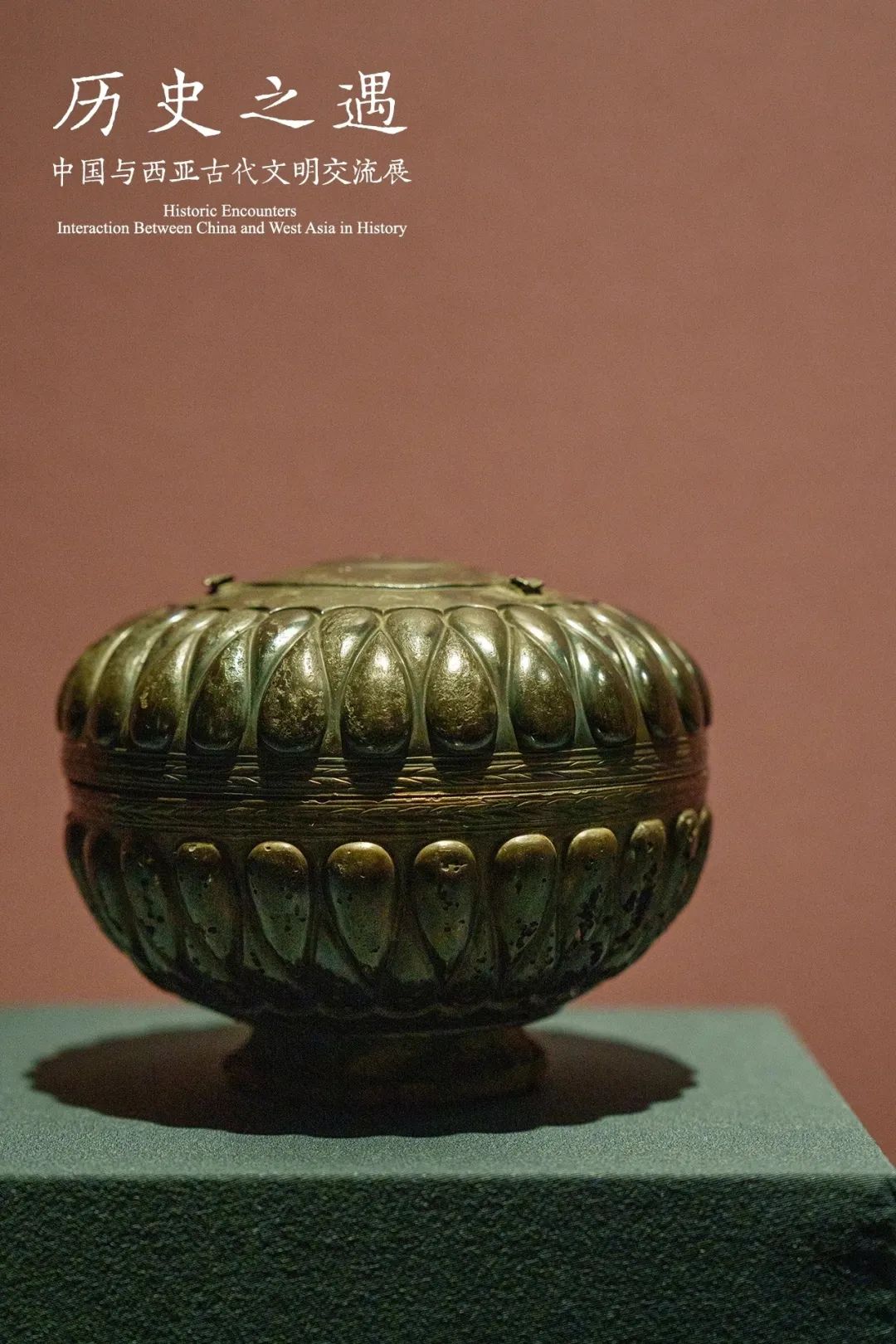

中国的金银器制造技术在春秋、战国时期迅速发展,至两汉时期已形成较为成熟的工艺体系,这一时期,西亚金银器制品与工艺不断东来,以南越王博物院所藏的银盒作为典型器物,可以看到西亚的金银器制作工艺与中国的传统审美之间的和谐统一。

银盒整体呈扁球形,银盒盖和盒身是采用锤鍱法制作而成的蒜瓣纹。这种工艺与纹饰、造型具有古代西亚波斯银器的特点。银盒进入中国后,工匠根据汉代银器的特点,在盖上焊接了盖钮,在盒底加了圈足,还在器身上留下许多铭文。银盒出土时器内还有药丸半盒。

西汉 银盒 南越王博物院藏

南越文王墓出土的金花泡饰、器形与制作都与中国传统的金、银器工艺迥异。金花泡的球面形泡体上的装饰纹样,都是用金丝和小金珠焊接而成的。这种焊珠工艺与西方出土的多面金珠上的小珠焊接法相同。据学者研究,焊珠工艺在公元前四千年时的两河流域乌尔第一王朝时已出现,随后流行于古埃及、克里特、波斯等地,亚力山大东征以后传到印度。

西汉 金花泡 南越王博物院藏

数千年来,中华文明、西亚文明与其他文明在丝绸之路相遇,以“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神,共同书写了人类社会发展的华章。中华文明因其突出的包容性与创新性而绵延数千载,如春蚕一般生生不息,为世界带来锦绣般绚丽的文明之光。

回顾这段珍贵的历史,必将为文明的交流与人类的发展注入无限生机!南越王博物院藏文物参与该展览也揭开了故宫博物院与南越王博物院共叙丝路文明的新篇章。

(展览展厅图片由故宫博物院提供)