“从广州出发”喜获“全国博物馆十大陈列展览精品推介”优胜奖!

2024年5月18日,由国家文物局、陕西省人民政府主办,陕西省文物局、西安市人民政府、中国博物馆协会、中国文物报社承办的第二十一届(2023年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动结果揭晓!由南越王博物院(西汉南越国史研究中心)、广东省文物考古研究院、广州市文物考古研究院、香港古物古迹办事处、香港中文大学、澳门博物馆等多家单位联合主办的“从广州出发——‘南海I号’与海上丝绸之路”荣获全国十大陈列展览优胜奖。

2023年是“一带一路”倡议实施十周年。为助力21世纪海上丝绸之路高质量发展,南越王博物院联合粤港澳大湾区等12家文博单位在2023年7月3日至2023年11月26日期间举办“从广州出发——‘南海I号’与海上丝绸之路”。展览由“南海I号”的困惑、“南海I号”的旅程、广州出发的密码三部分组成,共展出421件套珍贵文物,其中超过2/3为首次展出,这是一次深化粤港澳大湾区文化交流与合作的重要成果,为读懂大湾区、读懂中国提供了全新视角。

从学术到展览

以最新考古成果带动展示创新

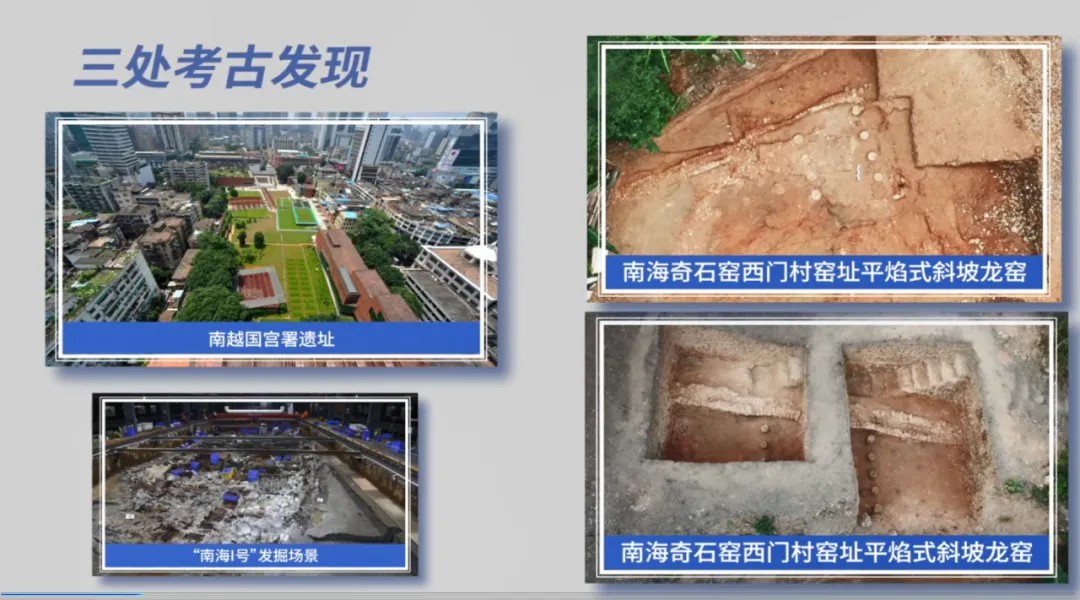

该特展最突出的亮点是依托学术支撑,将最新考古研究成果融入博物馆展示,有效转化为公众文化认知。

2020年,南越王博物院联合广东省文物考古研究院、北京大学、香港中文大学等单位组成研究团队,开展“南海I号”出土酱釉罐产地、集散、流通、消费课题研究。通过多学科综合研究,确定南越国宫署遗址和“南海I号”出土的大部分酱釉罐同为南海奇石窑、文头岭窑生产的贮酒罐,这些酱釉罐曾经大量运至广州装贮美酒,出口海外,实证了“南海Ⅰ号”来过广州,最后从广州港离岸出海。

展览依托这一最新考古成果,向观众呈现了“南海Ⅰ号”货物从集中生产、港口集散、市舶管理,再通过越洋贸易,最后走向世界各地终端市场的海上丝绸之路贸易历史图景。

从现在联结过去

从“物”联系“人”

海上丝绸之路是一个宏大的研究命题,过去以沉船为主题的展览成果辈出。“从广州出发”突破以往海丝主题展的叙事框架,首次把古代货物生产基地——商品集散地——贸易路线进行关联,对文物信息深度发掘,复原“南海I号”航行轨迹,将海上丝绸之路这个庞大的主题具象化,帮助观众释读船上的货物构成,再现两宋时期两浙、刺桐、广州港口“海舶云集”的繁华景象。

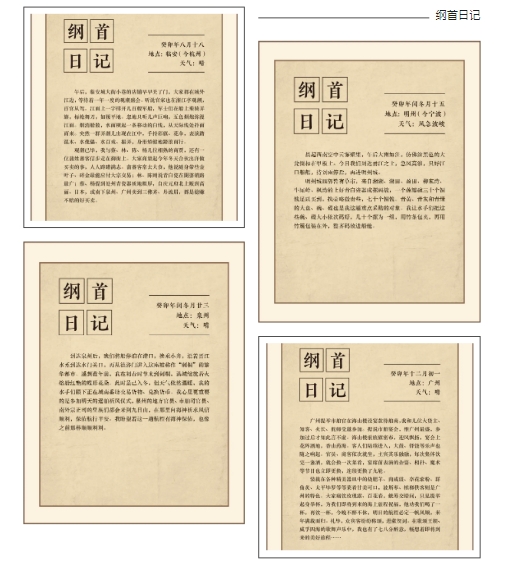

纲首日记

展览跳出文物本位去关注“人”,以第一人称为视角,采取虚构叙事的方式,创新性的通过“纲首日记”的形式搭建叙事时间线和故事框架,讲述“南海I号”船长及商人的经历和所见所闻,连接过去与现在,与观众实现古今对话,给观众带来更多沉浸式的观展体验与参与感。

从湾区走向世界

小切口大视觉

“从广州出发”从一个学术问题切入,到“南海I号”航行轨迹的复原,再到阐释粤港澳大湾区从古至今在海外贸易中所处的重要地位,主题层层递进,以高站位和新理念打造高质量原创展览,促进区域文化交流,助力“人文湾区”建设。

展览吸纳了包括香港和澳门地区在内的学术研究成果和博物馆藏品,串联起粤港澳大湾区以及海丝沿线的考古发现。此外,策展团队收集“黑石号”、“印坦”、“鳄鱼岛号”、“塔纳”沉船等大量沉船资料,结合海丝沿线的新加坡福康宁、斯里兰卡阿莱皮蒂、印度奎隆港等城市考古资料,提练出以世界考古学热点“广东罐”为代表,自唐代以来,从湾区走向世界的广州符号,凸显粤港澳大湾区在古代海上丝绸之路的重要历史地位。

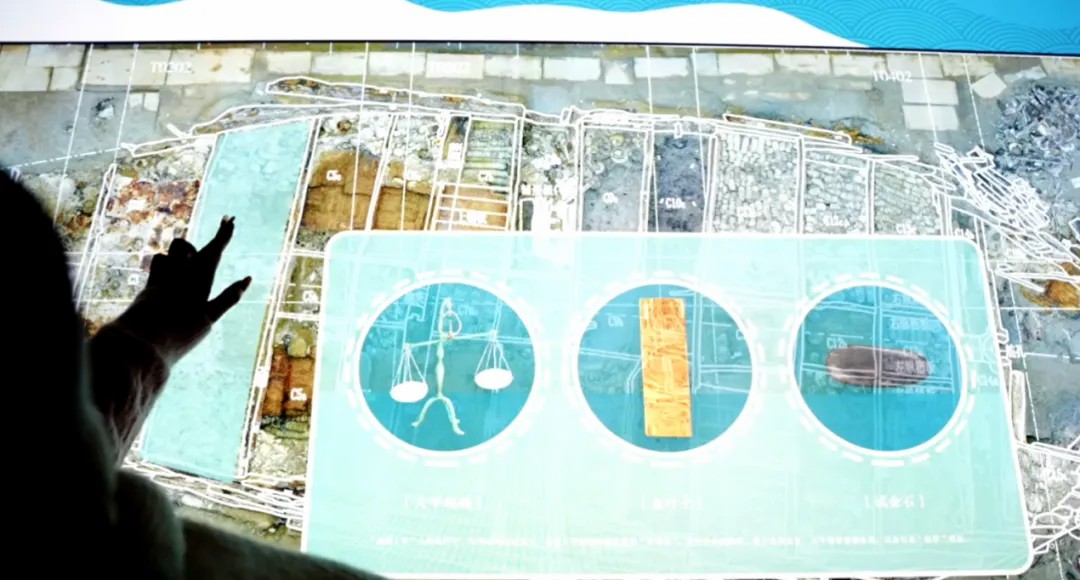

从艺术表现到科技互动

增强展览多元呈现效果

展览大胆采用深海蓝、水蓝与辰砂红撞色交汇作为主题色彩。序厅主视觉以抽象化的中国东南沿海航线与港口地标相结合,采用船舱模拟置景装置,构筑水下考古、陆地考古与史籍文献的对话空间。借助多媒体交互设计、互动游戏、数字绘景等科技展项增加展陈的多元呈现效果。

考古成果是阐释中华文明的重要依据,是增强文化自信的强大支撑。南越王博物院作为一座遗址类的博物馆,一直致力于考古成果的展示、推广、转化、阐释工作,积极勇担讲述中华文明故事的时代重任,助力考古遗址博物馆的高质量发展。展览期间,社会主流媒体报道百余篇,展览在社会引起了热烈的反响,吸引线上线下观众共计48万人。此外,我院运用微信、抖音、B站、微博、小红书等新媒体精心打造凝聚力量的博物馆传播矩阵,制作细分的传播内容,让展览相关知识走进公众视野。其中,“从广州出发”微博话题阅读量近150万次,为展览传播赋能。

“从广州出发——‘南海I号’与海上丝绸之路”是一次深化粤港澳大湾区考古研究合作的重要成果展示,充分阐释了唐宋以来广东陶瓷器在海上丝绸之路贸易过程中的意义和作用,彰显广州作为古代海上丝绸之路中的世界大都会的历史地位,为“一带一路”建设提供有力的文化支撑。